Arten von Gasthermen decken ein breites Spektrum moderner Heiztechnik ab – von kompakten Kombithermen bis zu zukunftsweisenden H₂‑ready‑Geräten. Der Überblick erläutert Unterschiede, Einsatzbereiche und Auswahlkriterien, damit Sie die passende Lösung für Ihr Gebäude finden.

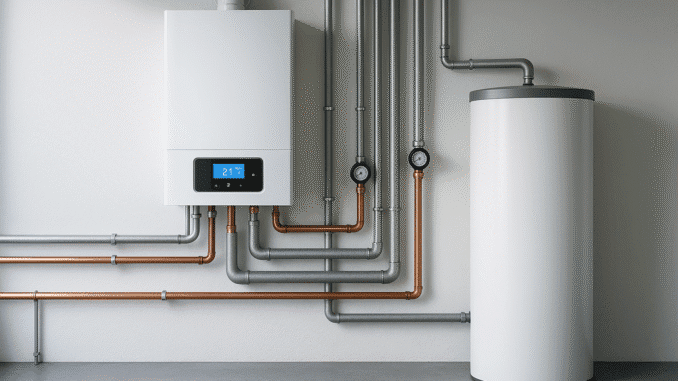

Gasthermen haben sich in Mitteleuropa dank ihrer hohen Leistungsdichte und kompakten Bauart als Standardlösung für die Wärmeerzeugung etabliert. Die Palette reicht heute von klassischen Niedertemperaturmodellen bis hin zu Hybrid‑ und Wasserstoff‑fähigen Systemen, die den steigenden Anforderungen an Effizienz und Zukunftssicherheit gerecht werden. Dieser Beitrag stellt die wichtigsten Ausführungen vor, vergleicht ihre technischen Eigenschaften und gibt konkrete Hinweise zur Systemwahl. Jede Bauart wird praxisnah eingeordnet, damit Sie Chancen, Grenzen und Einsatzbereiche exakt bewerten können.

Funktionsprinzip moderner Gasthermen

Unabhängig von Typ und Leistung basiert eine Gastherme stets auf einer kontrollierten Verbrennung von Erdgas oder Gasgemischen. Die erzeugte Wärme wird entweder direkt an einen Wasserstrom (Heizkreis) oder per Plattenwärmetauscher an das Trinkwasser abgegeben. Moderne Brenner arbeiten modulierend: Sie passen die Flamme stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf an, reduzieren Stillstandsverluste und senken die Zyklenzahl. Zusätzlich führen mehrstufige Luft‑Gas‑Ventile exakt die erforderliche Luftmenge zu, sodass der Verbrennungswirkungsgrad nahe dem stöchiometrischen Optimum liegt. Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl oder Silizium‑Aluminium-Legierungen gewinnen den latenten Wärmeanteil aus den Abgasen zurück, bevor diese über den Kunststoff‑ oder Edelstahl‑Schacht austreten. Auf diese Weise erreichen Spitzenmodelle normierte Jahresnutzungsgrade von bis zu 98 Prozent, während ältere Konstanttemperatur‑Kessel selten über 88 Prozent hinauskommen.

Hauptarten von Gasthermen

Brennwerttherme

Brennwertthermen stellen heute den technischen Standard bei fossilen Heizsystemen dar. Sie kondensieren die im Abgas enthaltene Feuchtigkeit, wodurch zusätzliche Kondensationswärme freigesetzt wird. Der resultierende Effizienzgewinn gegenüber Heizwertgeräten liegt im Alltag zwischen 10 und 30 Prozent und kann spürbar die Betriebskosten reduzieren.

Bevor die einzelnen Vorteile in einer Aufzählung dargestellt werden, ist es hilfreich, die typischen Einsatzszenarien zu skizzieren. Brennwertkessel eignen sich besonders für Häuser mit flächenheizenden Systemen wie Fußbodenheizung, weil die niedrigen Rücklauftemperaturen den Kondensationsprozess begünstigen. Auch Bestandsgebäude mit radiatorenbasierter Verteilung können profitieren, wenn die Heizkurve konsequent abgesenkt wird.

- Hoher Normnutzungsgrad durch Abgaskondensation

- Leistungsmodulation bis 1:10 oder mehr

- Kompakte Bauform als Wandgerät oder bodenstehende Einheit

- Geringe Abgastemperatur ermöglicht Kunststoffabgasschächte

- Breite Geräteauswahl von 10 kW bis über 100 kW

In Summe bietet die Brennwerttherme eine etablierte Lösung mit ausgereifter Technik, die Investitionen in erneuerbare Wärmeerzeuger jedoch nicht ausschließt, da sie sich problemlos in Hybridverbünde integrieren lässt.

Niedertemperaturtherme

Niedertemperaturgeräte waren in den 1990er‑Jahren ein großer Fortschritt, da sie die Vorlauftemperatur an den Leistungsbedarf anpassten. Ihr Wirkungsgrad liegt mit 85 bis 95 Prozent klar unterhalb heutiger Brennwerttechnik. Dennoch sind sie in einigen Bestandsanlagen weiterhin im Einsatz, weil sie robuste Gusswärmetauscher besitzen und einen breiten Modulationsbereich ermöglichen.

Der Abgasverlust ist höher, daher steigt der Schornsteinzugbedarf. Gleichzeitig muss das Heizwasser mindestens 40 °C erreichen, um Korrosion im Kessel zu verhindern – ein Punkt, der den Einsatz in Niedertemperatursystemen mit Fußbodenheizung einschränkt.

- Solide Bauweise mit langlebigen Materialien

- Einfache Regelungstechnik und geringer Wartungsaufwand

- Moderate Anschaffungskosten im Vergleich zu Brennwertgeräten

- Ersatzteilverfügbarkeit noch für viele ältere Serien

Trotz dieser Stärken ist die Niedertemperaturtherme eher eine Übergangslösung, wenn ein kompletter Systemtausch finanziell nicht sofort möglich ist. Auf lange Sicht führt kein Weg an Brennwert‑ oder Hybridlösungen vorbei.

Kombitherme

Eine Kombitherme vereint Heizung und Warmwasserbereitung in einem Gerät. Durch einen integrierten Plattenwärmetauscher liefert sie Warmwasser „on demand“, sodass kein separater Speicher erforderlich ist. Diese Eigenschaft spart Stellfläche und reduziert Stillstandsverluste, erfordert aber eine ausreichend dimensionierte Gas‑ und Wasserleitung, um hohe Zapfleistungen zu bedienen.

Im Zapfbetrieb schaltet das Gerät vollständig auf Trinkwassererwärmung um, was die Heizkreisversorgung kurzzeitig unterbricht. Für Niedrigenergiehäuser ist das unkritisch, in Gründerzeitgebäuden kann jedoch ein Pufferspeicher Abhilfe schaffen.

- Platzsparend dank Wegfall des Warmwasserspeichers

- Sofortige Warmwasserbereitstellung ohne Aufheizzeit

- Niedrigere Investitionskosten als Systemtherme + Speicher

- Einfacher hydraulischer Aufbau

- Ideal für Wohnungen oder Einfamilienhäuser mit begrenztem Platz

Bei großem Warmwasserbedarf oder mehreren Badezimmern kann die Kombitherme an ihre Grenzen stoßen. In solchen Fällen empfiehlt sich die nächste Bauart.

Systemtherme

Die Systemtherme kombiniert einen Heizkessel mit externem Wasserspeicher. Anders als bei der Kombivariante arbeitet der Heizkreis unabhängig vom Speicherladebetrieb, wodurch sich mehrere Zapfstellen parallel versorgen lassen. Das Konzept eignet sich für Haushalte mit hoher Warmwasserlast oder für Mehrfamilienhäuser, in denen zeitgleiches Duschen alltäglich ist.

Schichtladespeicher beschleunigen die Warmwasserbereitung und reduzieren die Rücklauftemperatur, was Brennwertgeräten zugutekommt. Volumen von 120 bis 300 Litern sind gängig.

- Hohe Zapfleistung durch Pufferspeicher

- Flexibilität bei der Speichergröße

- Geringere Temperaturschwankungen im Leitungsnetz

- Kombinierbar mit Solarthermie oder Wärmepumpe

- Längere Brennerlaufzeiten erhöhen Effizienz

Die Systemtherme ist die bevorzugte Wahl, wenn Komfortanforderungen hoch sind und ausreichend Platz für einen Speicher zur Verfügung steht.

Hybrid‑Gastherme

Hybridlösungen kombinieren eine Gastherme mit erneuerbarer Technik – meist einer Luft‑/Wasser‑Wärmepumpe oder Solarthermie. Die Regelungsstrategie priorisiert den erneuerbaren Erzeuger, der unter milden Bedingungen den Großteil der Heizlast deckt. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen springt die Gastherme ein.

Beide Wärmeerzeuger müssen hydraulisch und regelungstechnisch verschränkt werden, damit sich keine Stillstands- und Taktschwächen einstellen. Eine detaillierte Lastprofilanalyse empfiehlt sich.

- Reduzierter Gasverbrauch durch Wärmepumpenanteil

- Flexible Betriebsstrategie zwischen Kosten‑ und CO₂‑Optimierung

- Redundanz erhöht Versorgungssicherheit

- Schrittweiser Einstieg in erneuerbare Heiztechnik

Mit einer Hybrid‑Gastherme lassen sich Emissionen deutlich senken, ohne die Vorteile einer hohen Vorlauftemperaturverfügbarkeit aufzugeben.

H₂‑ready‑Gastherme

H₂‑ready‑Thermen sind konstruktiv darauf ausgelegt, neben Erdgas ein Wasserstoff‑Erdgas‑Gemisch zu verbrennen. Die meisten aktuellen Modelle vertragen bis zu 30 Prozent Wasserstoff; Laborgeräte für 100 Prozent befinden sich seit 2025 in Feldtests.

Die flächendeckende Infrastruktur für reinen Wasserstoff steckt noch in den Anfängen. Ein H₂‑ready‑Gerät schützt jedoch vor späteren Umrüstkosten, falls das Netz mittelfristig auf höhere Beimischungsgrade umstellt.

- Anpassungsfähiger Brenner mit speziellem Düsendesign

- Korrosionsresistenter Wärmetauscher für höheren Wasserdampfanteil

- Sichere Umrüstung auf 100 % H₂ durch Düsensatz‑Tausch

- Zukunftsvorsorge bei Neubau und Generalsanierung

Für Haushalte in Regionen mit Pilot‑Pipelineprojekten kann eine H₂‑ready‑Therme technologische Planungssicherheit bieten.

Auswahlkriterien für die passende Gastherme

Die Auswahl der richtigen Gastherme hängt von baulichen Gegebenheiten, Nutzerverhalten und langfristiger Strategie ab. Es empfiehlt sich, systematisch vorzugehen, statt nur den Kesseltausch als Einzelmaßnahme zu betrachten.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Entscheidungspunkte.

- Heizlast & Warmwasserbedarf – abhängig von Dämmstandard und Personenanzahl

- Platzangebot für Speicher und Abgasschacht

- Hydraulische Einbindung (Ein‑, Zwei‑ oder Mehrstrangsystem)

- Temperaturniveau der Wärmeverteilung (Radiatoren vs. Flächenheizung)

- Budget & Betriebskosten (CapEx / OpEx‑Abwägung)

- Zukunftssicherheit bezüglich Brennstoffmix (H₂‑ready, Hybridfähigkeit)

- Digitales Monitoring (Schnittstellen zu Smart‑Home‑Systemen)

Bewerten Sie jeden Punkt anhand Ihrer Gebäudedaten und Ihrer mittelfristigen Modernisierungspläne. So eliminieren Sie Fehlentscheidungen, die später teure Nachrüstungen erzwingen.

Installation und Wartung

Die Betriebssicherheit einer Gastherme hängt maßgeblich von fachgerechter Montage und turnusgemäßer Inspektion ab. Unabhängig von der Bauart gilt: Der Brenner muss jährlich gereinigt und auf CO‑/NOx-Emissionen geprüft werden, der Ionisationsstrom wird gemessen und die Abgasanlage auf Dichtheit kontrolliert.

Die folgende Liste fasst die wesentlichen Wartungspunkte zusammen.

- Brennerkreis - Düsenreinigung, Zündelektrode prüfen

- Wärmetauscher - Kondensatablauf und Lamellen säubern

- Regelung - Software‑Updates und Fehlerspeicher auslesen

- Hydraulik - Ausdehnungsgefäßdruck angleichen

- Sicherheitsventile - Funktionskontrolle und Austausch nach Gerätealter

Neben der Wartung zählt die korrekte Inbetriebnahme: Hydraulischer Abgleich, Gasdichtheitsprüfung und Parametrierung der Heizkurve legen den Grundstein für effizienten Betrieb.

Energieeffizienz und Umweltaspekte

Der Primärenergiebedarf sinkt bei modernen Brennwertthermen durch latente Wärmerückgewinnung erheblich. Hybridlösungen integrieren erneuerbare Energie und reduzieren den CO₂‑Fußabdruck weiter. H₂‑ready‑Varianten bieten die Option, künftig klimaneutral zu arbeiten, sobald grüner Wasserstoff verfügbar ist. Bei Niedertemperaturanlagen liegt der Heizwert naturgemäß höher, Abgasverluste steigen.

Eine kurze Liste fasst Faktoren, die Effizienz und Umweltwirkung prägen:

- Jahresnutzungsgrad des Kessels (Normangabe vs. Realbetrieb)

- Systemtemperaturen – niedrige Rückläufe eröffnen Kondensationsgewinne

- Brennstoff – Erdgas, Biomethan‑beimischungen, perspektivisch Wasserstoff

- Regelungsstrategie – witterungsgeführt oder prädiktiv mit Wetterdaten

Wer den Emissionsfaktor des Energieträgers berücksichtigt und die Therme konsequent mit erneuerbaren Komponenten vernetzt, kann den CO₂‑Ausstoß um mehr als die Hälfte senken.

Integrationsmöglichkeiten in smarte Wärmesysteme

Aktuelle Gasthermen verfügen über digitale Schnittstellen wie Modbus, KNX oder herstellereigene Protokolle. Damit lassen sie sich in Gebäudeleittechnik, Energiemanagement oder Fernwartungsportale einbinden. Eine solche Vernetzung ermöglicht prädiktive Wartung, Analyse des Betriebsverhaltens und zeit‑ oder preisabhängige Fahrweisen.

Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick, was praktisch integriert werden kann:

- Wetterprognose‑optimierte Vorlauftemperatur

- PV‑Überschussladung eines Puffers oder Warmwasserspeichers

- Lastmanagement bei Tarifen mit zeitvariabler Kilowattstunde

- Fern‑Diagnose durch Servicepartner, Fehlerbehebung per Remote‑Update

- Smart‑Home‑Automation via Sprachassistenz und Szenenlogik

Diese Features steigern nicht nur den Komfort, sondern erschließen Effizienzpotenziale, die ohne Konnektivität ungenützt blieben.

Wirtschaftlichkeit

Die Entscheidung für eine Gasthermen‑Variante ist ein Balanceakt zwischen Investitionskosten und Betriebsausgaben. Brennwertgeräte liegen bei den Anschaffungskosten moderat über Niedertemperaturkesseln, amortisieren sich jedoch dank niedriger Verbrauchswerte. Hybrid‑Systeme kosten deutlich mehr, können aber bei steigenden Brennstoffpreisen schneller wirtschaftlich werden.

Die Liste zeigt Kostenfaktoren und Einsparhebel:

- Investition - Gerätekosten, Abgasanlage, Puffer, Montage

- Wartungspauschale abhängig von Gerätetechnologie

- Brennstoffpreis und langfristige Preisentwicklung

- Systemeffizienz in Teil‑ und Volllast

- Lebensdauer – typischerweise 15 - 20 Jahre bei regelmäßiger Wartung

Wird der Kapitalkostenvorteil einfacherer Systeme den künftig höheren Energiepreisen gegenübergestellt, schneiden hocheffiziente und hybride Geräte häufig besser ab, sofern der Betrachtungszeitraum alle Kostenspalten umfasst.

Vergleich der wichtigsten Gasthermen‑Arten

| Art | Kennzeichen |

|---|---|

| Brennwerttherme | 98 % Normnutzungsgrad, kompakt, Standardlösung |

| Niedertemperaturtherme | 85 - 95 % Wirkungsgrad, robust, Übergangstechnologie |

| Kombitherme | Heizung + Warmwasser ohne Speicher, platzsparend |

| Systemtherme | Externer Speicher, hohe Zapfleistung, flexibel |

| Hybrid‑Gastherme | Gas + Wärmepumpe/Solar, niedriger Gasanteil |

| H₂‑ready‑Therme | Bis 30 % H₂, umrüstbar auf 100 %, zukunftsoffen |

Fazit

Gasthermen bleiben auf absehbare Zeit ein zentraler Baustein der Wärmeversorgung. Die Bandbreite reicht von preisgünstigen Niedertemperaturgeräten bis zu hochmodernen H₂‑ready‑Systemen. Wer in ein Bestandsgebäude investiert und eine schnelle Effizienzsteigerung anstrebt, findet in der Brennwerttherme eine ausgereifte Lösung. Hoher Warmwasserbedarf spricht für eine Systemtherme; Platzmangel für eine Kombitherme. Perspektivisch gewinnen Hybridgeräte und H₂‑ready‑Thermen an Bedeutung, da sie langfristig fossile Abhängigkeiten reduzieren. Entscheidend ist, Technik, Gebäudebeschaffenheit und Nutzerprofil als Gesamtsystem zu betrachten. So sichern Sie eine Investition, die sich ökonomisch rechnet und ökologisch vertretbar bleibt.

Seien Sie der erste, der einen Kommentar abgibt