Der Beckenboden ist tragendes Fundament für Haltung, Kontinenz und Sexualfunktion. Bei Männern bleibt er oft unbeachtet, bis Beschwerden auftreten. Beckenbodentraining für Männer stärkt diese zentrale Muskelgruppe, verbessert die Wahrnehmung und entlastet Strukturen, die täglich arbeiten. Das gilt im Alltag, im Sport und nach medizinischen Eingriffen.

Viele fragen, ab welchem Alter der Start sinnvoll ist. Die klare Antwort lautet: frühzeitig beginnen und konsequent dranbleiben. Wer Risikofaktoren mitbringt, profitiert besonders. Dazu zählen langes Sitzen, starkes Übergewicht, chronischer Husten, schweres Heben oder intensive High-Impact-Sportarten. Nach Prostataoperationen gehört strukturiertes Training ohnehin zum Standard der Rehabilitation. Dieser Beitrag ordnet ein, erklärt Hintergründe und zeigt praktikable Wege in Österreich.

Was der männliche Beckenboden leistet

Der Beckenboden bildet den Abschluss des Rumpfes nach unten. Er besteht aus mehreren Muskelschichten und arbeitet eng mit Zwerchfell, Bauchmuskeln und Rückenstreckern zusammen. Diese Einheit stabilisiert den Rumpf, steuert Druckverhältnisse im Bauchraum und sichert Kontinenz. Im sexuellen Kontext unterstützt der Beckenboden die erektile Funktion, die Ejakulation und die Empfindungswahrnehmung. Eine gute neuromuskuläre Kontrolle ist daher genauso wichtig wie Kraft und Ausdauer.

Im Alltag reagiert der Beckenboden auf jede Belastung. Beim Heben, Husten oder Lachen fängt er Druckspitzen ab. Bei schlechter Haltung, hohem Körpergewicht oder dauerhaftem Sitzen steigt die Last. Mit gezieltem Beckenbodentraining für Männer lassen sich Kraft, Timing und Koordination verbessern. Ebenso bedeutend sind Entspannung und Atmung. Ein ständig angespannter Beckenboden ist nicht leistungsfähig. Training bedeutet deshalb immer ein Wechselspiel aus Anspannung und Loslassen.

Ab wann sollten Männer mit dem Beckenbodentraining beginnen?

Einen festen Startpunkt nach Jahren gibt es nicht. Sinnvoll ist der Einstieg ab dem jungen Erwachsenenalter. Wer regelmäßig Bildschirmarbeit verrichtet, intensive Sportarten betreibt oder familiäre Vorbelastungen kennt, sollte früher beginnen. Auch bei ersten Anzeichen wie Belastungsinkontinenz, Nachtröpfeln, Druckgefühl im Becken oder wiederkehrenden Rückenschmerzen lohnt sich der sofortige Start.

Das Training funktioniert präventiv und therapeutisch. Prävention heißt, die Muskeln zu spüren, korrekt anzusteuern und Belastungsspitzen abzufedern. Therapeutisch geht es um konkrete Ziele wie Kontinenz nach Prostataeingriffen, Reduktion von Schmerzen im Beckenbereich oder Verbesserung der erektilen Funktion. In jeder Lebensphase hilft ein strukturiertes Vorgehen, das an die persönliche Belastbarkeit angepasst ist.

Ab welchem Alter ist der Start sinnvoll?

Beginnen Sie, sobald Sie volle Übungsanweisungen sicher umsetzen können. Das ist meist ab dem frühen Erwachsenenalter gegeben. Mit zunehmendem Alter wachsen die Effekte, weil muskuläre Reserven abnehmen und Risikofaktoren zunehmen. Wer zwischen 30 und 40 startet, baut Schutz vor späteren Beschwerden auf. Wer mit 50 oder 60 beginnt, erzielt ebenfalls klare Vorteile. Entscheidend sind Regelmäßigkeit, saubere Technik und sinnvolle Progression.

Welche Beschwerden sprechen für einen sofortigen Start?

Ein Start ist angezeigt bei Belastungsinkontinenz, Drangbeschwerden, Nachtröpfeln, Schmerzen im Beckenbereich, Rückenschmerzen mit Instabilitätsgefühl, erektilen Problemen mit muskulärer Komponente sowie vor und nach urologischen Eingriffen. Treten Taubheitsgefühle, Blut im Urin, Fieber oder starke Schmerzen auf, gehört die Abklärung zuerst in ärztliche Hände. Danach lässt sich Training gezielt einplanen.

Nach Operationen und medizinischen Indikationen

Nach Prostataoperationen ist Beckenbodentraining für Männer ein fester Bestandteil der Rehabilitation. Es hilft, die Kontinenz schrittweise wieder aufzubauen. Der Zeitplan richtet sich nach Eingriff, Heilungsverlauf und ärztlicher Empfehlung. Zunächst steht die Wahrnehmung im Vordergrund, dann folgt die Aktivierung und schließlich dosierte Belastungssteigerung im Alltag. Begleitend sind Atemtechnik, Trinkmanagement und Verhaltenstipps wichtig.

Auch bei gutartiger Prostatavergrößerung, chronischer Prostatitis, Leistenbruchoperationen oder Darmoperationen kann Training unterstützen. Im Fokus stehen Koordination und Timing der Muskulatur. Ein erfahrener physiotherapeutischer Ansatz verhindert Überlastungen und passt die Progression an Beschwerden und Tagesform an.

Postoperative Rehabilitation nach Prostataeingriffen

Die ersten Wochen dienen der Schonung und sanften Aktivierung. Ziel ist es, den Beckenboden wieder bewusst anzusteuern und Alltagsbelastungen zu strukturieren. Danach folgen kurze Halteübungen in neutraler Beckenposition und koordinative Impulse bei Husten oder Heben. Später kommen alltagsrelevante Übungen im Stand und Gehen hinzu. Ein gutes Programm verzahnt Training mit Routinen wie Aufstehen, Heben oder Treppensteigen.

Hilft Beckenbodentraining bei Erektionsproblemen?

Beckenbodentraining verbessert die neuromuskuläre Kontrolle des Beckenbodens und kann die erektile Funktion unterstützen. Voraussetzung ist eine korrekte Diagnostik, da Gefäßfaktoren, Nervenschäden oder Medikamente ebenfalls eine Rolle spielen. In Kombination mit urologischer Abklärung, Lifestylemaßnahmen und gegebenenfalls weiterer Therapie erhöht Training die Chance auf bessere Funktion. Ein Schwerpunkt liegt auf koordinierter Anspannung mit dosierter Ausatmung und bewusstem Entspannen zwischen den Sätzen.

Prävention im Alltag und im Büro

Sitzen dominiert den Berufsalltag vieler Männer in Österreich. Dadurch sinkt die Aktivität des Beckenbodens, während Rücken und Nacken verspannen. Regelmäßige Mikropausen, Haltungswechsel und kurze Aktivierungsübungen wirken dem entgegen. Schon zwei Minuten Bewegung pro halber Stunde verbessern Durchblutung, Atmung und Körperwahrnehmung. Wer dies mit einem kurzen Übungssatz für den Beckenboden verbindet, stabilisiert den Rumpf und entlastet die Lendenwirbelsäule.

Eine aufrechte Sitzposition mit beweglichem Becken fördert die selbstständige Aktivität des Beckenbodens. Wichtig ist, nicht krampfhaft anzuspannen. Die Kombination aus Atmung, sanfter Aufrichtung und funktioneller Aktivierung bei Alltagsbewegungen wirkt nachhaltiger als isolierte Übungen im Sitzen. Ergänzend hilft Krafttraining für Beine und Hüfte, da Gluteus und Hüftaußenrotatoren die Beckenposition positiv beeinflussen.

X-Chair und andere ergonomische Hilfen im Büro

Ergonomische Bürostühle mit variabler Rückenlehne und Sitzneigung unterstützen Haltungswechsel und entlasten den Rücken. X-Chair ist ein Beispiel für ein Modell mit individueller Verstellbarkeit. Solche Produkte fördern dynamisches Sitzen, ersetzen aber kein strukturiertes Beckenbodentraining für Männer. Der Nutzen entsteht, wenn Sie Sitzzeiten unterbrechen, die Lehne bewegen, die Sitzhöhe passend wählen und die Füße flach aufstellen. Eine ergänzende Balanceunterlage oder ein Sitzkeil kann die Wahrnehmung des Beckens verbessern. Entscheidend bleibt die Verknüpfung mit kurzen Aktivierungsübungen über den Tag.

Sportarten und Training die sinnvoll sind

Geeignet sind moderates Gehen, Radfahren mit angepasster Sattelergonomie, Schwimmen, Nordic Walking, Pilates und Yoga mit Fokus auf Atemkoordination. Krafttraining wirkt positiv, wenn Sie Druckspitzen vermeiden und die Ausatmung mit der Anspannung koppeln. Sprunglasten und maximales Pressen steigern den intraabdominellen Druck und belasten den Beckenboden. Passen Sie Intensität und Technik an. Qualität und Konstanz zählen mehr als Spitzeinheiten.

So funktioniert ein sicheres Beckenbodentraining

Ein gutes Programm beginnt mit Wahrnehmung, führt zu gezielter Aktivierung und endet in funktioneller Anwendung. Erst spüren, dann steuern, dann belasten. Die Atmung bleibt der Taktgeber. Ausatmung unterstützt die Anspannung. Einatmen begleitet die Entspannung. Der Beckenboden zieht sanft nach innen und oben, ohne Gesäß oder Bauch zu verkrampfen. Die Lendenlordose bleibt neutral, der Nacken entspannt, die Füße stehen stabil.

Vor dem Spiegel oder mit taktilen Hinweisen fällt der Einstieg leichter. Eine physiotherapeutische Anleitung stellt sicher, dass Sie die richtigen Muskeln treffen. Digitale Biofeedbacksysteme können unterstützen, wenn sie korrekt verwendet werden. Wichtig ist eine klare Übungsstruktur mit festen Zeitfenstern. Kurze Sequenzen über den Tag sind meist wirksamer als eine lange Einheit am Abend.

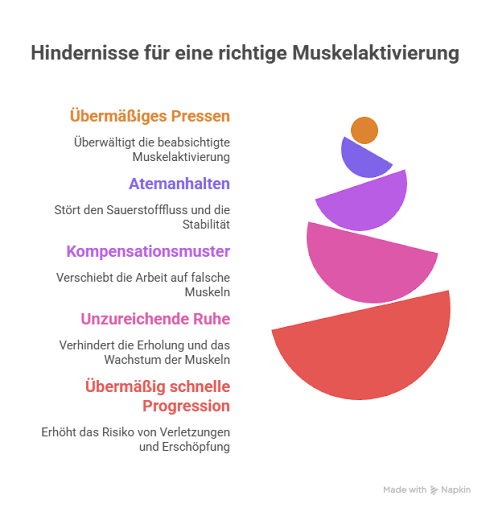

Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden

Vor einer Aufzählung lohnt ein kurzer Blick auf die typischen Stolpersteine. Viele Männer spannen zu stark an und halten den Atem an. Andere kompensieren mit Gesäß oder Bauch, weil die Beckenbodenmuskeln schwer zu spüren sind. Auch zu frühe Progression mit schweren Lasten führt zu Druckspitzen. Ohne Entspannungsphasen ermüdet die Muskulatur schnell. Vermeiden Sie diese Fehler, indem Sie Atmung und Anspannung koppeln, die Intensität langsamer steigern und regelmäßig Feedback einholen. Ein strukturierter Plan verhindert Planlosigkeit und erhöht die Motivation im Alltag. Erst wenn Technik und Wahrnehmung stimmen, lohnt sich die Steigerung in Richtung alltagsnaher Belastungen.

- Zu starkes Pressen statt dosierter Aktivierung

- Angehaltene Atmung statt ruhiger Ausatmung

- Kompensation über Gesäß und Bauch

- Fehlende Entspannungsphasen zwischen den Sätzen

- Zu steile Progression bei Last und Wiederholungen

Wie oft und wie lange trainieren?

Der Körper reagiert auf Regelmäßigkeit besser als auf seltene Spitzen. Kurze Übungsblöcke mehrmals täglich sind praktikabel und effektiv. Beginnen Sie mit wenigen qualitativ sauberen Wiederholungen. Steigern Sie die Haltezeit und die Zahl der Serien erst, wenn die Technik sicher ist. Kombinieren Sie das Training mit Routinen wie Zähneputzen, Kaffeepausen oder dem Ende eines Meetings. So bleibt die Umsetzung stabil, auch an stressigen Tagen.

Wie messen Sie Fortschritte?

Fortschritt zeigt sich durch weniger Nachtröpfeln, sicherere Kontinenz bei Belastung und mehr Stabilität im Rumpf. Notieren Sie kurze Eindrücke im Alltag. Halten Sie fest, ob Husten, Niesen oder Treppensteigen besser gelingen. Subjektive Skalen sind ausreichend, wenn sie regelmäßig verwendet werden. Bei medizinischen Fragestellungen begleiten urologische Kontrollen den Prozess. In der Physiotherapie lassen sich Wahrnehmung und Kraft objektiver prüfen.

Konkrete Übungsschritte für den Alltag

Vor einer konkreten Übungsstruktur hilft ein längerer Überblick. Übungen im Sitzen, Stand und Gehen verbinden den Beckenboden mit funktionellen Bewegungen. Halten Sie die Einheiten kurz, aber häufig. Koppeln Sie Atmung und Aktivierung. Legen Sie Pausen ein. Achten Sie auf saubere Ausführung statt maximaler Intensität. Fortschritt entsteht durch Qualität, nicht durch große Lasten. Ergänzen Sie die Übungen mit Haltungswechseln, Mikropausen und moderatem Ausdauertraining. Kombinieren Sie diese Elemente konsequent über mehrere Wochen.

- Wahrnehmung im Sitzen: Spüren Sie Sitzbeinhöcker und Becken. Richten Sie sich sanft auf. Atmen Sie ruhig. Ziehen Sie den Beckenboden bei der Ausatmung leicht nach innen oben. Lösen Sie beim Einatmen.

- Aktivierung im Stand: Stand schulterbreit. Knie weich. Bei der Ausatmung sanfte Anspannung. Halten Sie den Nacken entspannt. Lösen Sie beim Einatmen. Zwei bis drei kurze Serien.

- Funktion in Bewegung: Beim Aufstehen aus dem Stuhl koppeln Sie die Ausatmung mit einer sanften Aktivierung. Beim Heben leichter Gegenstände halten Sie die Spannung nur so stark, wie es die Aufgabe verlangt. Bei Treppen fokussieren Sie die Ausatmung beim Abdruck.

- Entspannung: Setzen oder legen Sie sich bequem hin. Atmen Sie tiefer in den Bauchraum. Spüren Sie bewusst das Loslassen. Entspannung ist Teil des Trainings und erhöht die Leistungsfähigkeit.

Kernfakten im Überblick

| Aspekt | Aussage | Praxisnutzen |

| Startzeitpunkt | Der Einstieg ist in jedem Erwachsenenalter sinnvoll. Früh beginnen erhöht den präventiven Effekt. | Frühzeitiges Üben schafft Reserven und schützt vor Beschwerden. |

| Indikationen | Nach Prostataeingriffen, bei Inkontinenz, Beckenschmerzen und erektilen Problemen mit muskulärer Komponente. | Strukturierte Rehabilitation verbessert Kontrolle und Alltagssicherheit. |

| Vorgehen | Wahrnehmung, Aktivierung, funktionelle Anwendung, Atmung und Entspannung. Regelmäßigkeit schlägt Intensität. | Kurze Einheiten mehrfach täglich sind alltagstauglich und wirksam. |

Fazit

Beckenbodentraining für Männer ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Wer früh beginnt, baut Reserven auf und beugt Beschwerden vor. Nach urologischen Eingriffen unterstützt Training den Weg zurück in den Alltag. Entscheidend sind Wahrnehmung, Atemkoordination und dosierte Progression. Ergonomische Hilfen wie der X-Chair erleichtern Haltungswechsel, ersetzen das Üben jedoch nicht. Kurze, saubere Einheiten mehrmals täglich sind realistischer als seltene lange Sessions. Mit fachlicher Anleitung steigt die Qualität der Ausführung und der Nutzen im Alltag. Wer Training, Bewegung und Erholung klug kombiniert, sichert Kontinenz, Stabilität und Lebensqualität dauerhaft.

Häufige Fragen zum Thema: Beckenbodenübungen kompakt beantwortet

Ab wann sollte ich mit Beckenbodentraining beginnen?

Beginnen Sie im jungen Erwachsenenalter und bleiben Sie dran. Spätere Starts sind ebenfalls wirksam. Je früher Sie beginnen, desto schneller profitieren Sie bei Belastungen im Alltag und im Sport.

Wie oft sollte ich üben?

Mehrere kurze Einheiten pro Tag sind praktikabel. Qualität geht vor Quantität. Koppeln Sie das Üben an feste Alltagsroutinen. So bleibt die Umsetzung stabil, auch bei hoher Arbeitsbelastung.

Hilft Beckenbodentraining bei erektiler Dysfunktion?

Es kann die Funktion unterstützen, besonders bei muskulär bedingten Problemen. Eine urologische Abklärung klärt Ursachen. In Kombination mit Lebensstilmaßnahmen steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit.

Was ist nach einer Prostataoperation wichtig?

Zuerst Wahrnehmung und sanfte Aktivierung, dann koordinierte Belastung. Atmung und Entspannung sind entscheidend. Halten Sie Rücksprache mit Ärztin, Arzt und Physiotherapie für Ihren individuellen Plan.

Reicht ein ergonomischer Stuhl im Büro?

Ein ergonomischer Stuhl wie X-Chair unterstützt Haltungswechsel. Er ersetzt kein Training. Kombinieren Sie dynamisches Sitzen mit Mikropausen und kurzen Aktivierungsübungen über den Tag.

Seien Sie der erste, der einen Kommentar abgibt